项目名称:健身“新”引力,点燃青春力

实施团队:体育学院学生会

项目简介:

体育学院学生会于充满活力的校园氛围中,精心策划并推出了“健身‘新’引力,点燃青春力”主题活动,旨在为学子们打造一场别具一格的健身体验。

活动选址于体育学院专业健身房,这里设施齐全,各类健身器材应有尽有,无论是力量训练还是有氧运动,均能满足学生的多元化需求。无论是健身新手还是运动健将,都能在此找到适合自己的训练器械。

自4月活动启动以来,成效显著,已吸引百余名同学踊跃参与。参与者普遍反馈,健身不仅是对身体的锻炼,更是对精神的深度重塑。绝大部分参与者表示,规律性的抗阻训练有效促进了肌肉纤维生长,增加了肌肉量,提升了基础代谢率,使日常活动更加轻松自如,同时塑造出更加紧致有型的身体线条。

心肺功能也得到了显著增强,运动时呼吸更加平稳高效,运动后恢复迅速。此外,健身过程中大脑分泌的内啡肽带来了愉悦感受,有效缓解了焦虑、抑郁情绪,增强了心情愉悦度与抗压能力。

长期坚持健身还培养了参与者的毅力与决心,形成了自律的生活习惯,促进了个人自我管理与综合素质的全面提升。

项目名称:未来学堂,师梦领航

实施团队:物理与电子信息工程学院学生会

项目简介:

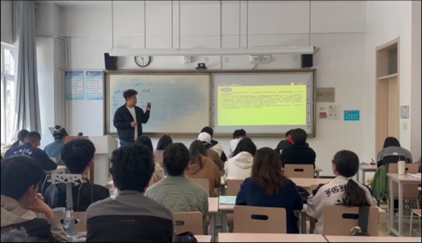

为了满足不同学生的学习需求,物电学院学生会精心打造 “未来学堂,师梦领航” 活动,依托“未来学堂”线上平台与线下学习小组、模拟课堂等活动相结合的混合式教学方式,为学生提供面对面交流和实践演练的机会。

旨在为师范生打造一个高效的学习渠道,全面提升其教育教学核心能力和职业胜任力,助力其教学技能与专业素养的全方位提升。

截至目前,平台注册用户覆盖全院90%以上师范生,课程完成率达75%,学生反馈满意度达95%。通过线上线下相结合的全方位宣传模式,项目实现了对学院全体师范生的覆盖,大幅提高了“未来学堂”的知晓度。

参与学生核心素养显著增强,课堂管理技巧提升带动模拟课堂氛围活跃度跃升40%,线下成果展示会进一步促进教学技能交流与进阶。

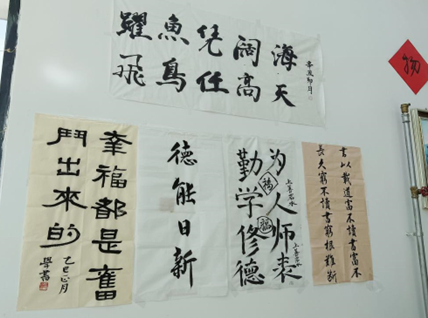

尤为突出的是,针对“三字一画”技能的专项培训,使学生简笔画应用能力与粉笔字板书质量大幅提升,有效增强了教学直观性与吸引力,为学生未来教育实践与专业成长奠定了坚实基础。

项目名称:专业赋能服务,服务反哺专业

实施团队:音乐学院学生会

项目简介:

音乐学院学生会通过建立自我特色并为学生服务,以“专业赋能·服务同学·多元成长”为核心,依托学院音乐艺术资源优势,搭建实践平台,通过美育浸润、志愿服务、学术支持、身心健康等维度服务同学,营造积极向上、充满艺术气息的校园文化氛围。

在此期间,组织了多项活动 ,例如:邀请音乐家、教授开展演奏技巧、作曲理论、音乐治疗等专题培训,进一步提升同学们的专业认知和专业水平;组织策划校园歌手大赛,年均参与3000人次,涵盖乐队展演、个人演奏等,为同学们提供展示才艺的机会;组织钢琴、声乐、作曲 等专项学习小组,更好的开展专业学习;组织高年级学生为挂科同学提供辅导,学习经验分享,形成“学长带学弟”的互助生态;组织学生代表与院领导沟通琴房使用等问题并公示解决进度。

通过整合专业资源与社会需求、多元化的服务项目,构建了“学术+文艺+生活+实践”的全方位服务体系,覆盖学生全生命周期需求。

未来将持续优化服务模式,引入更多创新项目(如数字化平台、跨界合作等),进一步提升服务效能,助力学生成长为兼具专业能力与社会责任感的音乐人才。

项目名称:云支教,让乡村更美好——第三届云支教 STEAM 乡村小课(2024-2025)

实施团队:地理科学学院学生会

项目简介:

2024年11月,由中国大学生知行计划、青年影响力创新中心携手有爱有未来企业志愿行动发起的2024 - 2025年度云支教STEAM乡村小课堂项目面向全国高校大学生征集志愿者,青海师范大学地理科学学院学生会积极响应,动员并组织学生参与。

学生们利用寒假,以线上或线下形式开展“返家乡”助学支教活动,为青海省西宁市大通回族土族自治县长宁镇小学的乡村孩子传授知识,实现成长与梦想。

本项目在助力我院学生成长与推动教育实践方面取得了显著成果。在教学实践方面,项目为我院学生搭建了提前站上讲台的宝贵平台,通过线上线下融合的创新模式,有效促使我院学生将理论知识转化为实际教学能力,在课程设计、课堂互动引导等方面实现了快速提升。在个人成长方面,支教活动所面临的诸多挑战,如网络授课技术障碍、学生学习差异应对等,成为锻炼我院学生解决问题与应变能力的绝佳契机。

同时,与乡村学生的深度互动交流,让我院学生深刻领悟到珍惜与感恩的真谛,社会责任感得到显著增强。

此外,本项目吸引了来自不同高校的大学生参与,大家围绕乡村教育这一共同目标携手合作、分享经验,不仅拓展了人脉资源,还接触到了多元的思维模式与教学方法,有力推动了大学生在多方面的全面发展。