镜头定格乡韵 直播点燃花海

7月13日至18日,青海师范大学马克思主义学院“阡陌新声·共绘乡韵”实践团队走进海北州门源县青石嘴镇,以“服务一老一小、助力产业振兴”为主线,用镜头定格温暖瞬间,用直播激活乡村活力,为当地送去别样的夏日温情与发展动能。

镜头里的团圆:一张照片,一份牵挂

青石嘴镇文化广场上,没有专业影棚,一块印着天安门、东方明珠的布景却成了最特别的“背景墙”。实践队在此支起“时光照相馆”,快门声中,一张张笑脸被永久定格。76岁的马玉花老人捧着与“北京”的合影,眼角的皱纹里都漾着笑意:“娃娃们把照片装裱好送到家,我这心里呀,一下就亮堂了!”

六天里,团队成员穿梭于村落间,为百余户老人及留守儿童家庭免费拍摄、打印并装裱全家福,用“百张笑脸”计划为乡村留下最珍贵的团圆记忆。那些曾藏在岁月里的牵挂,在方寸照片中有了具象的模样。

课堂上的梦想:一次互动,一束星光

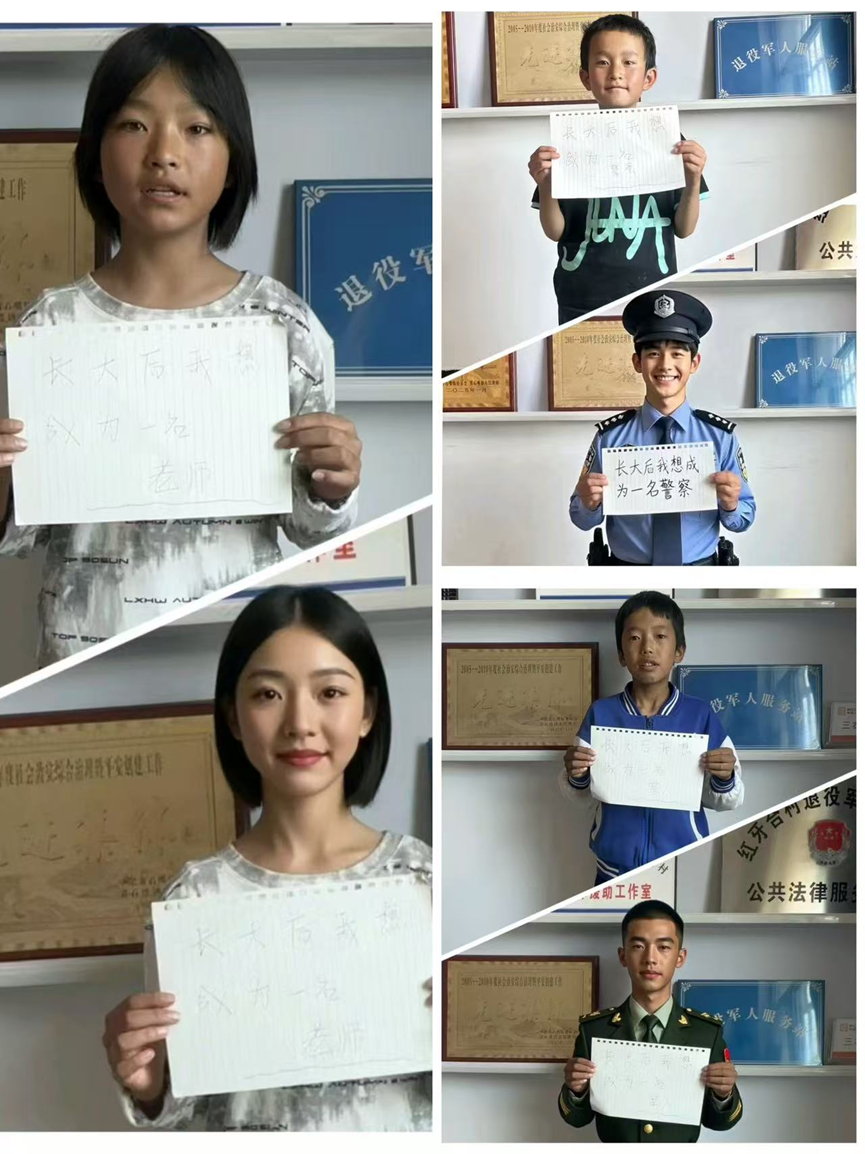

村委提供的教室里,防溺水安全课、趣味知识问答让留守儿童们听得入神,团队成员鼓励在场的孩子们,把对自己未来的期许和对家乡变迁的向往写在纸上。“绿水青山就是金山银山,希望家乡能越来越好”“盼着村里的路更宽,日子更甜”……一句句对乡村振兴的真挚憧憬,被孩子们一笔一画郑重地落在纸上,字里行间满是对故土的热爱与对未来的憧憬。

“梦想照进现实”环节更成了全场焦点。团队用手机AI技术,为孩子们生成“长大后”的模样——身着警服的坚毅、站在讲台的从容、军装在身的挺拔。9岁的妥智鹏看着照片里“长大后的自己”,小心翼翼地将其夹进课本,小声念叨:“原来我当警察是这个样子!”这不仅是一张照片,更是一束照亮童年的星光,让孩子们对未来有了更具体的憧憬。

手机里的花海:一场直播,一份希望

15日的红山1314观景台,油菜花海在云雾中若隐若现。实践队直播组架起三部手机,镜头里是晨曦中的金色花海与木质步道,镜头外是队员们接地气的讲解:“您看这百里油菜花海,金灿灿的,美得很!”

三场直播累计吸引1.4万人次观看,菜籽油、奶皮子等农创产品成了“网红”,更有观众留言“周末就来打卡”。观景台工作人员感慨:“学生们的直播透着股真诚劲儿,把咱这花海的美和特产的好都说到了人心里,太给力了!”

团队在百里油菜花海景区·红山(1314)观景台举行授牌仪式,正式授予该景区“就业创业实习实践基地”称号,为校地协同助力乡村发展搭建起新的合作平台。

18日,团队将所有精心装裱的照片一一送到村民手中。青石嘴镇红牙合村李书记说:“高校带来的不只是技术,更是让老人孩子感受到被惦记的温暖。”这场“三下乡”活动,用青春力量连接起城市与乡村,既守护了乡愁,也为乡村振兴注入了鲜活动能,让这个夏天的门源,因这份牵挂而格外动人。

“阡陌新声·共绘乡韵”实践团队6天服务青石嘴镇,为百余户“一老一小”定格笑脸,用AI圆梦点燃儿童理想;三场直播吸引1.4万人,菜籽油、奶皮成“网红”,景区挂牌“就业创业实习实践基地”;双语宣讲、防溺水课堂让上百人受益,留下调研报告。活动以影像、直播、课堂为媒,把城市青春热情与乡村资源精准对接,既守护了乡愁,也搭建了“电商助农+文化振兴”可持续平台,为门源留下可复制、可推广的校地合作范式,未来将持续引流人才与消费,激活花海经济,助推乡村产业、文化、人才全面振兴。