本项目以跨学科协作模式,将AI、AR、3D打印等前沿技术融入乡村教育,打造“技术工具趣味化+学科知识场景化+实践操作深度参与”的科普课程体系,探索低成本,易操作的技术支教方案,形成可复制的乡村科技启蒙教育路径,助力教育公平。

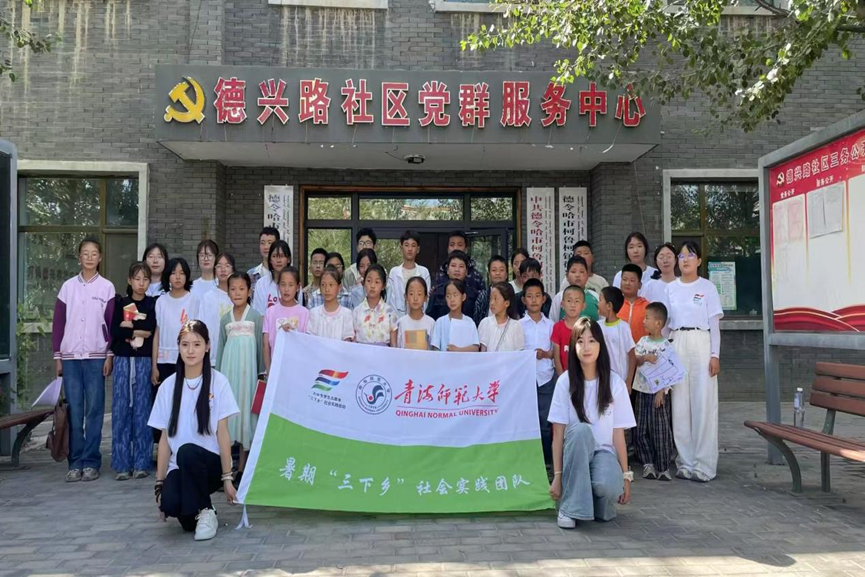

7月14日,“青云探知·科技启蒙”爱心支教小分队来到柯鲁柯镇居委会开启第一堂课。首先,团队成员热情介绍了自己的身份与接下来的几天将要与同学们学习的课程。同学们以生动有趣的方式介绍了自己,使老师同学们对彼此有了初步的了解。最后,同学和老师们共同参与了小游戏,课堂井然有序,游戏参与度高,寓教于乐,拉进了师生之间的关系。此次爱心支教不仅让孩子们体验科技的奇妙之处,也帮助孩子们学习科学文化知识。

下午,刘滟同学以“科技+基础知识”的形式给孩子们带来了生动形象的语文课。穿越古今,使用科技让孩子们与作者对话,了解作者的生平经历,知晓作者的心境情绪。学生积极参与,认真讨论,老师热情负责。使此次活动既乐趣满满,又让孩子们体验到了中华优秀传统文化诗词之美。

辅导学生的暑假作业,这项平凡却又有意义的活动也是本次支教的内容之一。在辅导作业的过程中,不仅加深了对学生的了解,也为学生提供了切切实实的帮助,使同学们对已经掌握的知识有了更深刻的理解。

7月15日,有了第一天师生之间的相互了解,第二天的课程在各位老师学生的共同期待下开启了新的篇章。

小康社会,承载着中华民族千年的梦想与追求,刘晓琳同学将《桃花源记》带入课堂,不仅让学生欣赏到世外桃源之美,更让孩子们对现如今的美好生活有了更深刻的感悟。课堂上老师层层深入,从最基础的字词到文章所传递的思想,每一步都环环相扣,使学生的注意力集中到课堂,学习效率大大提高。待君长成,祖国大地,不是桃源,胜似桃源。

保护动物是维护生态平衡、彰显人类文明的重要课题,关乎地球生命共同体的可持续发展。樊琳菲同学带来We love animals生动有趣的英语课,使学生们对人与自然和谐的理念有了更深刻的了解。

职业启蒙教育是面向青少年开展的,以帮助其认识职业世界、探索自身潜能、树立正确职业观为目标的教育活动,是连接学校教育与社会职业的重要桥梁。司亚敏同学在课堂上与同学们共同探讨同学们梦想中的职业,每个心怀梦想的奋斗者都了不起,老师用“MBTI”小测试帮助同学们了解自己的性格,帮助个体认知自我与职业。

从最初的胆怯青涩到第二天的自信明媚,每位同学都有不一样的体验与经历。相信在接下来的几天中,支教小分队都将满怀希望,共同完成这平凡温暖的工作。

7月16日,经过前两天的教学实践,支教小分队于7月16日进一步优化课程设计,将科技元素融入基础学科教学。当日课程涵盖地理、化学、英语、美术四门学科,通过多媒体工具与生活化案例的结合,有效提升了知识传递的趣味性与实效性。

地理课上,俄尕措同学以“人类对地球的认知历程”为主线,从古代天圆地方的认知到现代卫星测绘技术,结合AR技术动态演示地球结构与板块运动。学生在观察三维地球模型时,对经纬度、球体表面积等抽象概念有了直观理解,课堂反馈显示多数学生能记住地图的形状和平均半径等高频考点。

化学科普课以厨房场景切入,通过动画短片解释酸碱性的生活现象,结合虚拟仿真实验演示松花蛋结晶、食物相克等常见问题的科学原理。课程中刘晓琳同学设计的“厨房实验室”环节,引导学生用pH试纸检测常见饮品酸碱性,将理论知识与日常生活建立联系。

英语课通过“自我介绍+情景对话”模式展开教学。学生在掌握基础句型后,使用智能口语练习系统进行人机对话,重点强化“What’s your name”等句式的实际运用。

美术课首次引入3D打印笔教学,吴建清同学从设备操作规范到创意设计分步指导。学生分组完成蝴蝶、眼睛、花朵等一些简单的作品,部分小组在逐步熟悉了3D打印笔的使用后尝试了稍难的自行车、直升飞机、懒洋洋等造型的设计。课程结束时,学生普遍表示对立体绘画与科技工具的结合充满兴趣。

7月17日,支教团队第四天的活动紧密围绕“科技报国与文化传承”主题,通过理论教学、文化实践与实地参观相结合的方式,深入开展思想政治教育系列活动,旨在引导学生认知家乡发展历程,深化家国情怀。

上午,杜嘉毅同学首先带来以“请党放心,强国有我”为主题的爱国思政课。课程中,她运用多媒体资料生动展示了国家综合实力的显著提升。课程尾声,全体师生共同演绎手势舞《红旗飘飘》,以集体动作凝聚并强化了使命认同感。

随后,李佳婧同学带来了农垦文化专题课。她立足柯鲁柯镇深厚的农垦历史,通过PPT展示垦荒时期的老照片、农具实物及雕塑作品,系统梳理了当地农业发展的脉络。课程从柯鲁柯镇与农垦文化的渊源讲起,生动再现了上世纪50年代拓荒者在烈日下挥汗如雨、开垦荒原的感人场景。

下午,团队转而聚焦实地体验,带领学生前往德令哈农垦文化博物馆进行参观。馆内设有农垦人生活回忆录、文化名人录、农场发展史、农具农机史四个展区。步入其中,仿佛穿越时空,回到了当年的农垦岁月。馆内珍藏的400多件实物展品、300多张老照片以及3万多字的文字资料,全方位、立体化地展现了当时农垦人的生活、生产状况及社会经济发展历程。

本次实践再次印证,有效的思政教育必须根植于真实情境。当学生们亲手触摸坎土曼冰凉的金属手柄时,他们真切感知到了父辈开垦荒原的艰辛与坚韧。教育工作者的责任,正在于帮助学生构建历史经验与当代发展的认知纽带——既铭记先辈“敢教日月换新天”的奋斗精神,也看见“智能农机驰骋戈壁”的时代新篇。

7月18日,支教团队迎来了最后一天的课程。首先同学们统计了第四天时3D打印笔未体验的学生,鼓励他们大胆创作,自信发挥。其次司亚敏同学根据第二天“职业教育启蒙课程”收集的学生梦想卡片,使用即梦AI等软件生成了学生长大后成为理想职业的视频与图片,实现现在与未来的链接,极大地激发了学生们学习的热情,坚定了实现梦想的决心。

而后支教小分队邀请到了柯鲁柯镇卫生院开展夏季常见疾病防治与暑期安全主题讲座,为学生们的快乐暑假又添加一道“防护锁”。最后,小分队的八名成员分别对这段支教经历作出总结,为小镇淳朴的学生们以及大力支持爱心支教小分队工作的社区工作人员送上最崇高的谢意和最忠心的祝福。

五天的爱心支教时间虽然短暂,但更加坚定了同学们的理想信念。大家纷纷表示要不断提升自身能力,打磨师范生技能,期待未来能有更多机会为乡村教育贡献力量,为西北地区的教育持续发光发热!